|

|

|

大寫意中國書畫創作的追求兼備“‘認得形態’且‘其覺得個性精神面貌’”的存形形象:

追求存留“棉料綿連寫活水的指紋始創性一筆到底的活筆鋒形活氣墨色”的“形神俱活”即“意技俱活”的難得格調生命力

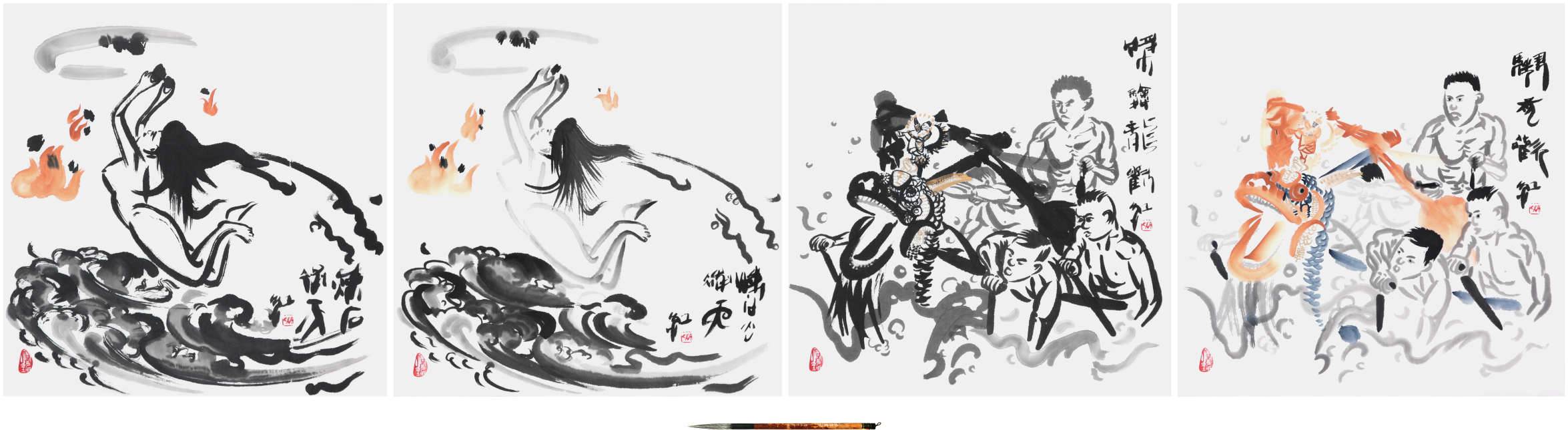

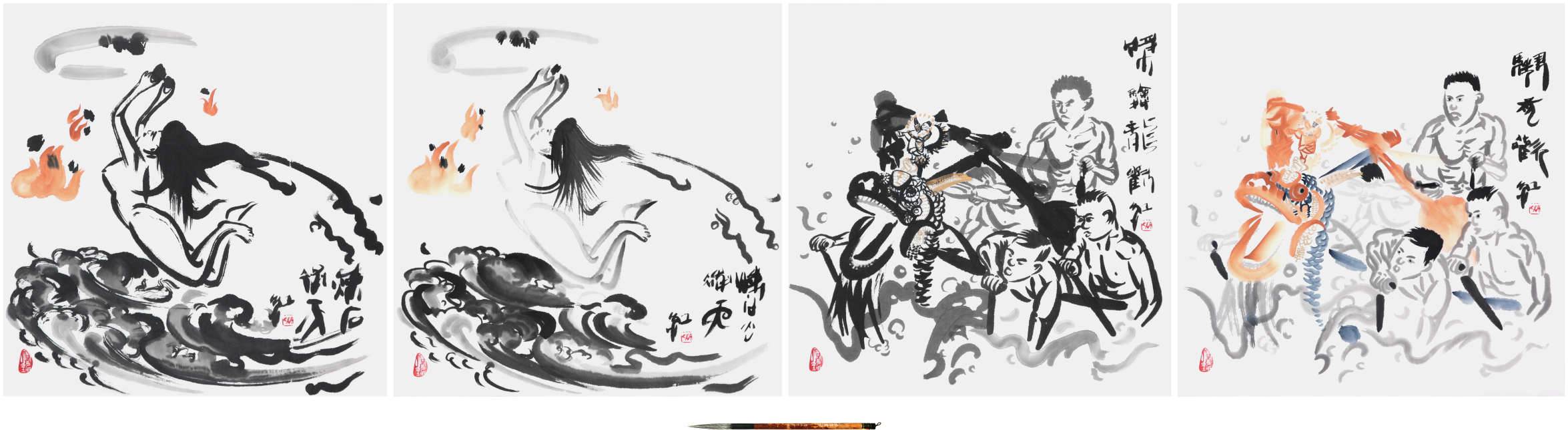

齊紅大寫意中國書畫印拙筆例:

大寫意中國書法(篆行體)、大寫意中國畫(人物畫, 文人畫, 水墨畫, 中國傳統繪畫)、大寫意中國篆刻

《女媧補天圖》、《西溪競渡圖》

同“活筆鋒形”異“活氣墨色”的“其覺得個性勢能”即“其來曆性筆者個性造型性身心運動的感覺”

|

|

|

|

|

|

拙見引玉5-6 |

“中國書畫印”共通的存形技巧的意圖與表達的最高境界內涵要素——中國傳統習得演化指紋造型始創性心印造化且形似自然的天成難得

|

|

|

“六法者何一氣韻生動是也二骨法用筆是也三應物象形是也四隨類賦彩是也五經營位置是也六傳移模寫是也”(謝赫,《古畫品錄》,南北朝);“夫失於自然而后神失於神而后妙失於妙而后精精之為病也而成謹細自然者為上品之上神者為上品之中妙者為上品之下精者為中品之上謹而細者為中品之中余今立此五等以包六法以貫眾妙”(張彥遠,《曆代名畫記》卷二,唐);“以張懷瓘畫品斷神妙能三品定其等格上中下又分為三其格外有不拘常法又有逸品以表其優劣也”(朱景元,《唐朝名畫錄》,唐);等等。

“中國書畫印”可以說都是“兼備‘一般共通的’‘認得形’且‘其覺得個性勢能’”的“活線條鋒形墨色結搆形”的意圖表達存形形式,於其存形技巧的意圖與表達而言,相關的前賢品論可以說都是將對於“中國書畫印”作品形象中客觀存在的“漢字文化圈內有視覺者及有手寫實踐經驗積累者一般共通的”“可認得性固有形”且“可覺得性其‘形’的來曆性筆者個性造型性身心運動的感覺”的兩方面的“共通性視覺性共鳴頻率元素”之視覺性綜合認知結果之歸屬中的“自然,逸格”作為其存形技巧的意圖與表達的最高境界要素。然而,針對“自然,逸格”之內涵的認識與實踐則因人因時而各有所異。

“必使心忘於筆手忘於書心手達情書不忘想是謂求之不得考之即彰”(王僧虔,《筆意贊》,南北朝);“字雖有質跡本無為稟陰陽而動靜體萬物以成形達性通變其常不主故知書道玄妙必資神遇不可以力求也機巧必須心悟不可以目取也”(虞世南,《筆髓論》,唐);“及乎意與靈通筆與冥運神將化合變出無方雖龍伯挈鰲之勇不能量其力雄圖應籙之地不能抑其高幽思入於毫閑逸氣彌於宇內鬼出神入追虛補微則非言象筌蹄所能存亡也”(張懷瓘,《書斷》序,唐);“凡二十八行三百二十四字有重者皆搆別體就中之字最多乃有二十許個變轉悉異遂無同者其時乃有神助及醒后他日更書數十百本無如祓禊所書之者右軍亦自珍愛寶重此書留付子孫傳掌”(〈唐何延之《蘭亭記》〉,張彥遠,《法書要錄》卷三,唐);“正如庖丁之技輪扁之斫手與心會不容外入豈學者步趨能要其至耶”、“故技有操舟若神運斤成風豈非積習之久而后臻於妙耶”(《宣和書譜》卷十一、卷十八,宋);“六法精論萬古不移然而骨法用筆以下五者可學如其氣韻必在生知固不可以巧密得復不可以歲月到默契神會不知然而然也”、“係乎得自天機出於靈府也且如世之相押字之術謂之心印本自心源想成形跡跡與心合是之謂印矧乎書畫發之於情思契之於綃楮則非印而何押字且存諸貴賤禍福書畫豈逃乎氣韻高卑夫畫猶書也”;(郭若虛,《圖畫見聞志》卷一,宋);“愈近而愈未近愈至而愈未至切磋之琢磨之治之已精益求其精一旦豁然貫通焉忘情筆墨之間和調心手之用不知物我之有間體合造化而生成之也而后為能學書之至爾此余所以為書之詳說也”(楊慎,《書品》,明);“書必先生而后熟既熟而后生先生者學力未到心手相違后生者不落蹊徑變化無端然筆意貴淡不貴艷貴暢不貴緊貴涵泳不貴顯露貴自然不貴作意”(宋曹,《書法約言》,清);“天機若到筆墨空靈筆外有筆墨外有墨隨意釆取無不入妙此所謂天成也天成之畫與人力所成之畫并壁諦觀其仙凡不啻霄壤矣子后驗之方知吾言不謬”(布顏圖,《畫學心法問答》,清);“吾極知書法佳境第始欲如此而不得如此者心手紙筆主客互有乖左之故也期於如此而能如此者工也不期如此而能如此者天也一行有一行之天一字有一字之天神至而筆至天也筆不至而神至天也至與不至莫非天也吾復何言蓋難言之”(傅山,《作字示兒孫》,清),等等。

“中國書畫印”的存形技巧的意圖與表達的“自然”之境界內涵,可以說是指其作者已經熟習了“中國書畫印的造型性存形技巧之基本門庭”的“‘身心眼’同步的‘變化運筆及變化結體’之‘毛筆寫水’或‘鐵筆破石’的‘運動存留’‘活線條鋒形墨色結搆形’”的后天習得性中國傳統基本存形技巧;同時,其“后天習得性人工存形技巧”已經達到了脫離仿照臨摹地可進行獨立的自由創作的程度,且,達到了於存形技巧上可表達“意圖與表達一致”且於形象上是沒有人工斧鑿雕琢痕跡的“心印造化且形似自然”的、近似於“先天本能性”的“已入化境”的高度成熟度,從而可更進一步能成就存留出高難度的“天成難得”的“活線條鋒形墨色結搆形”的境界。

“自然”的境界內涵之一可以說是“具備了習得性存形技巧的意圖與表達的成熟度”。反之,例如,亦可謂孩童手繪之“活線條”之“其覺得個性勢能”為“極其自然”,但因其孩童手繪之“活線條”於“漢字文化圈內有視覺者及有手寫實踐經驗積累者一般共通的”“可認得性固有形”且“可覺得性其‘形’的來曆性筆者個性造型性身心運動”的兩方面的“共通性視覺性共鳴頻率元素”上是欠缺了“抓形”、“變化運筆及變化結體”的“形象塑造”等等“習得性存形技巧的意圖與表達的成熟度”,所以,類似於“對話都說不全的孩子不能說其口才是達到了出口成章的‘自然’的境界”一樣,也不能說孩童畫是“具備了習得性存形技巧的意圖與表達的成熟度”的“自然”的境界。

“自然”的境界內涵之二可以說是“具備了天成之造型性的難得性意圖與表達”。這里的“難得性”不是單指類似《賣油翁》之“惟手熟爾”的可隨時多次重復達到的單一運動技巧的“已入化境”的“習得性技巧之成熟度”,而是指在於“已入化境”的“習得性技巧之成熟度”的基礎之上的更進一步的可進行獨立的自由創作的,且,存留出其晝想夜夢的、最能表達其作者自身意圖且形態自然生動的“心印造化且形似自然”的、“不知其然而然也”的,類似或於打比賽時的突破性“現場超常發揮”;或於詩人創作時出於靈感的妙語佳句的“妙手偶得”;或於書聖自身亦難以再次重復達到的於“蘭亭集序”創作時的“乃有神助”等等的,“難得的”“天成”之境界。

因此,將前賢們所歸納的“自然”之境界內涵所包括的只是必要基礎條件的“習得性存形技巧的意圖與表達的成熟度”排除后,可以進一步明確地說,“中國書畫印”共通的存形技巧的意圖與表達之最高境界是以“習得性存形技巧的意圖與表達的成熟度”為必要前提的同時,又進一步強調需具備了“天成之難得性”的“習得性心印造化且形似自然的天成難得”方為“中國書畫印”的存形技巧的意圖與表達的“自然”之最高境界。

“中國書畫印”的表達手段的“習得性心印造化且形似自然的天成難得”之“自然”之最高境界可以說是以“中國書畫印的造型性存形技巧之基本門庭”及“漢字文化圈內有視覺者及有手寫實踐經驗積累者一般共通的”“可認得性固有形”且“可覺得性其‘形’的來曆性筆者個性造型性身心運動的感覺”的兩方面的“共通性視覺性共鳴頻率元素”的社會一般統一性意圖與表達內涵為參照物的綜合對比性認知性結果之歸屬。例如,“返祖歸林之先史性”的自然發生性存形技巧的意圖與表達;“幼齡童話性”的幼兒溝通啟蒙性存形技巧的意圖與表達;“圖案裝飾性”的襯托裝飾載體性存形技巧的意圖與表達,“漫畫夸張性”的簡單夸張性存形技巧的意圖表達;“畸形扭曲性”的心理扭曲及刻意扭曲攻擊性存形技巧的意圖與表達;“分解堆積的廢品堆性”的未處理垃圾堆性存形技巧的意圖與表達,“戲法性”的逆邏輯性存形技巧的意圖與表達;“幻想肆意性”的無顧忌放縱性存形技巧的意圖與表達、“閉眼自慰性”的無視視覺以自我為中心性存形技巧的意圖與表達等等,可以說都是立足於一般性“中國書畫印”的意圖與表達范疇外的意圖與表達,所以自然也就不存在其“中國書畫印”的一般性存形技巧的意圖與表達的“中國傳統習得性心印造化且形似自然的天成難得”之“自然”之最高境界。

另外,“中國書畫印”的“中國傳統習得性心印造化且形似自然的天成難得”之“自然”之最高境界也可以說是於具備了習得性存形技巧高度成熟度的基礎之上的、對“造型性天成難得”的對比性追求與表達之認知性結果的歸屬,也就是說,即使具備了習得性表達手段的高度成熟度卻沒有以“中國書畫印的造型性存形技巧之基本門庭”的共通性技巧內涵為參照物的對比性“造型性天成難得”的追求與表達時,其存留形象也根本談不上是具備了表達手段之“自然”之最高境界的“中國傳統習得造型性心印造化且形似自然的天成難得”。不然的話,若對於中國曆朝曆代的包括所有具備“寫”之中國傳統習得性存形技巧的高度成熟度的書吏、幕僚、賬房等所存留的所有全部存形形象,都因其具備了中國傳統習得性表達手段的高度成熟度而稱其表達手段都達到了“造型性天成難得”的“中國傳統習得造型性心印造化且形似自然的天成難得”之“自然”境界時,豈不是“無邊無岸、徹地連天”的到處都是“書聖”?

“古人云蓋有學而不能未有不學而能者也然而學可勉也資不可強也”(項穆,《書法雅言》,明);“若夫揮毫弄墨霞想云思興會標舉真宰上訴則似有妙悟焉然其所以悟者亦由書卷之味沉浸於胸偶一操翰汩乎其來沛然而莫可御不論詩文書畫望而知為讀書人手筆若胸無根柢而徒得其跡象雖悟而猶未悟也”(盛大士,《溪山臥游錄》卷二,清);“神熟於心此心練之也心者手之率手者心之用心之所熟使手為之敢不應乎故練筆者非徒手練也心使練之也練時須筆筆著力古所謂畫穿紙背是也拙力用足巧力出焉巧力既出而巧心更隨巧力而出矣巧心巧力互相為用何慮三湘不為吾窗下之硯池而三山不為吾几上之筆架子欲取效於管城只此一練字不爽”(布顏圖,《畫學心法問答》,清);“取法乎上僅得乎中人人言之然天下最上的境界人人要到卻非人人所能到看天分做去天分能到則竟到矣天分不能到到得那將上的地步偏攔住了不使你上去此即學問止境也但天分雖有止境而學者用功斷不能自畫自然要造到上層為是惟所造之境須循序漸進如登梯然得一步進一步畫曰若升高必自下言不容躐等也今之講字學者初學執筆便高談晉唐滿口羲獻稍得形模即欲追蹤漢魏不但蘇黃米蔡不在意中即歐虞褚薛以上溯羲獻猶以為不足真可謂探本窮源識高於頂者矣及至寫出字來亦只平平無奇噫何弗思之甚也”、“道也通乎藝矣學書者由勉強以漸近自然藝也進於道矣”(周星蓮,《臨池管見》,清),等等。

因此,以“中國書畫印的造型性存形技巧之基本門庭”的共通性存形技巧內涵為對比參照物的“中國傳統習得性造型表達手段之意圖與表達的成熟度”且“悟得性天成難得之意圖與表達成熟度”可以說是“中國書畫印”共通的表達手段之最高境界的“中國傳統習得造型性心印造化且形似自然的天成難得”的兩個必要要素。而且,其中的“悟得性天成難得之意圖與表達”要素則更可以說是“中國書畫印”之表達手段不是僅僅封頂止步於表達“工;匠;藝”之

“習得性技巧之成熟度”的意圖表達,而是可以達到表達“天;地;神;人;道;法;陰陽;縱橫;兵;農;醫;性;理;心;情等等的規律;本質;精神;思想”等等的“悟得性的意圖與表達”的於無限領悟可能性之認識結果之歸屬的意圖表達的根源、動力。

“凡人各殊氣血異筋骨心有疏密手有巧拙書之好丑在心與手可強為哉若人顏有美惡豈可學以相若耶昔西施心疢捧胸而顰眾愚效之只增其丑趙女善舞行步媚蠱學者弗獲失節匍匐”(〈后漢趙一《非草書》〉,張彥遠,《法書要錄》卷一,唐);“夫古今人民狀貌各異此皆自然妙有萬物莫比惟書之不同庶可几也故得之者先稟於天然次資於功用而善學者乃學之於造化異類而求之故不取似本而各挺之自然”(張懷瓘,《書斷》卷上,唐);“如人面不同性分各異書道雖一各有所便順其情則業成達其衷則功棄豈得成大名者哉”、“若有能越諸家之法度草隸之規模獨照靈襟超然物表學乎造化創開規矩不然不可不兼於鐘張也藎無斷之明則可詢於眾議舍短從長固鮮有敗書亦探諸家之美況不遵其祖先乎”(張懷瓘,《六體書論》,唐);“雖書契之作適以記言而淳醨一遷質文三變馳騖沿革物理常然貴能古不乖時今不同弊所謂文質彬彬然后君子何必易雕宮於穴處反玉輅於椎輪者乎”(孫虔禮,《書譜》,唐);“若執法不變縱能入石三分亦被號為書奴終非自立之體是書家之大要”(釋亞棲,《論書》,唐);“習而無性者其失也俗性而無習者其失也狂”(《宣和書譜》卷三,宋);“不學古法者無稽之徒也專泥上古者豈從周之士哉”、“但人心不同誠如其面由中發外書亦云然所以染翰之士雖同法家揮毫之際各成體質考之先進固有說焉”、“大抵不變者情拘於守正好變者意刻於探奇”、“豈知奇不必求久之自至者哉假使雅好之士留神翰墨窮搜博究月習歲勤分布條理諳練於胸襟運用抑揚精熟於心手自然意先筆后妙逸忘情墨灑神凝從容中道此乃天然之巧自得之能猶夫西子毛嬙天姿國色不施粉黛輝光動人矣何事求奇於意外之筆后垂超世之聲哉”(項穆,《書法雅言》,明);“學無偏好則不深有偏好又多病此中最難不惟不當偏於短處即偏於所長處亦自褊心之疾”、“臨仿法帖字字擬古人知之矣筆筆自好知者益鮮也不擬古無格不自好無調無格不立無調不成是以有格者多成功者少不自好者載道耳世人不知書法每每自好及至法度現前退舍辟易者眾矣何也知法則愧自生耳知愧而不忘自好方能進德若妄與怯皆過也”、“故名家作字隨在變化各當其妙此非固為苟難以求眩目也日新又新生發不窮烏得不進進則烏得不變”、“字熟必變熟而不變者庸俗生厭矣字變必熟變不由熟者妖妄取笑矣故熟而不變雖熟猶生何也非描工即寫照耳離此疏矣變不由熟雖變亦庸何也所變者非狂醒即昏夢耳醒來恥矣”、“學書者博釆眾美始得成家若專習一書即使亂真無過假跡書奴而已”(趙宧光,《寒山帚談》,明);“山谷云入則重規疊矩出則奔轍絕塵盡書法矣”(楊慎,《墨池璅錄》序,明);“善師者師化工不善師者摹縑素拘法者守家數不拘法者變門庭”(盛大士,《溪山臥游錄》卷二,清);“學書未有不從規矩而入亦未有不從規矩而出及乎書道既成則畫沙印泥從心所欲無往不通所謂因筌得魚得魚忘筌”(朱履貞,《書學捷要》,清),等等。

“中國書畫印”的表達手段的存形技巧的意圖與表達的“逸格”之境界內涵可以說是“於一般性的‘中國書畫印的造型性存形技巧之基本門庭’的共通性存形技巧內涵的認識與實踐過程中自然演化出的個體特殊性風格、特點等”,也可以說,是進一步明確強調了“天成之造型性難得性”是必須是於具備了“傳統性”之“習得性成熟度”基礎的同時又具備了“個性始創性”的“中國傳統習得指紋造型始創性心印造化且形似自然的天成難得”方為“中國書畫印”的表達手段的存形技巧的意圖與表達的“逸格”之最高境界。

即使是孿生者之間亦有其個性不同之處,一般健常人可以說都具有“人類”一般性的同時也具有其個體之特殊性,所以,“中國傳統習得指紋造型始創性心印造化且形似自然的天成難得”可以說是“以人為本”的與人類社會一般性統一認識緊密關聯的特殊性之歸屬。因此,“中國傳統習得指紋造型始創性心印造化且形似自然的天成難得”之要素的“個性造型始創性”之“演變”是指“對中國傳統一般性的自然演化出的變”,而不是完全無視或全盤否定中國曆代前賢結晶之一般性統一認識地“不要中國傳統”地對一般性進行“釜底抽薪”地“偷換中國傳統一般性概念”。例如,更換了“中”的“骨法用筆之寫”而以“油畫或水彩畫之塗,混,堆,疊”等存形技巧來存形時,對其所存留的形象只能謂之為“沒骨畫”,“潑墨畫”,“水彩畫”,“用水溶性顏料的油畫”,而不能說其作品的表達手段是具有中國傳統性“骨法用筆之寫”的“逸格”之“中國傳統習得演化指紋造型始創性心印造化且形似自然的天成難得”的以中國傳統性為必須基礎的意圖與表達之境界。

“質直者則俓侹不遒剛佷者又掘強無潤矜斂者弊於拘束脫易者失於規矩溫柔者傷於軟緩躁勇者過於剽迫狐疑者溺於滯澀遲重者終於蹇鈍輕瑣者染於俗吏斯皆獨行之士偏翫所乖”(孫虔禮,《書譜》,唐);“用筆不欲太肥肥則形濁又不欲太瘦瘦則形枯不欲多露鋒芒露則意不持重不欲深藏圭角藏則體不精神”(姜夔,《續書譜》,宋);“古云用筆有三病一曰版二曰刻三曰結何謂版病腕弱筆痴取與全虧物狀平扁不能圓混者版也刻病者筆跡顯露用筆中凝勾畫之次妄生圭角者刻也結病者欲行不行當散不散似物凝礙不能流暢者結也愚又論一病謂之礭病筆路謹細而痴拘全無變通筆墨雖行類同死物狀如雕切之跡者礭也”(韓拙,《山水純全集》,宋);“謹守者拘斂雜懷縱逸者度越典則速勁者驚急無蘊遲重者怯郁不飛簡峻者挺倔鮮遒嚴密者緊實寡逸溫潤者妍媚少節標險者雕繪太苛雄偉者固愧容夷婉暢者又慚端厚莊質者蓋嫌魯朴流麗者復過浮華駛動者似欠精深縴茂者尚多散緩爽健者涉玆剽勇穩熟者缺彼新奇”、“此皆因夫性之所偏而成其資之所近也他若偏泥古體者蹇鈍之迂儒自用為家者庸僻之俗吏任筆驟馳者輕率而逾律臨池猶豫者矜持而傷神專尚清勁者枯峭而罕姿獨工丰艷者濃鮮而乏骨此又偏好任情甘於暴棄者也”(項穆,《書法雅言》,明);“瀾漫凋疏見於章法而源於筆法花到十分名瀾漫者菁華內竭而顏色外褪也草木秋深葉凋而枝疏者以生意內凝而生氣外敝也書之瀾漫由於力弱筆不能攝墨指不能伏筆任意出之故瀾漫之弊至幅后尤甚凋疏由於氣怯筆力盡於畫中結法止於字內矜心持之故凋疏之態在幅首尤甚”(包世臣,《藝舟雙楫》卷五•論書一,清);“丹青競勝反失山水之真容筆墨貪奇多造林丘之惡境怪僻之形易作作之一覽無余尋常之景難工工者頻觀不厭”(笪重光,《畫筌》,清);“今人好溺偏固任筆為體恣意揮運以少知而自炫新奇以意足而不顧顛錯究於古人妙境茫無體認又安望其升晉魏之堂乎”(宋曹,《書法約言》,清),等等。

另外,“對中國傳統一般性的自然演化出的變”指的是於具備了中國傳統性存形技巧一般性的基礎之上的且是恰如其分地自然演化出的特殊性。因此,“於中國傳統一般性的‘不及’與‘過’”,例如,對於“抓形不准”的基礎不牢;“筆力不足”的傳統功力未到;“逢迎及炫耀”的人工性刻意,等等的“於中國傳統一般性的‘不及’與‘過’”的意圖與表達則只能謂其為“鬼畫符”;“不成中國書畫印”;“大力丸”,而不能謂其是具備了“中國書畫印”的表達手段的存形技巧的意圖與表達的最高境界的“逸格”之“中國傳統習得演化指紋造型始創性心印造化且形似自然的天成難得”。

“畫有純質而清淡者僻淺而古拙者輕清而簡妙者放肆而飄逸者野逸而生動者幽曠而深逺者昏暝而意存者真率而閑雅者冗細而不亂者重厚而不濁者此皆三古之跡達之名品”(韓拙,《山水純全集》,宋);“若夫學者之用中則當知不偏不倚無過不及之義子曰中庸之為德也其至矣乎民鮮久矣”(鄭杓,《衍極并注》,元);“且其遺跡偶然之作枯燥重濕濃淡相間益不經意肆筆為之適符天巧奇妙出焉此不可以強為亦不可以強學惟日日臨名書無恡紙筆工夫精熟久乃自然”(楊慎,《書品》,明);“若而書也修短合度輕重協衡陰陽得宜剛柔互濟猶世之論相者不肥不瘦不長不短為端美也此中行之書也”、“正能含奇奇不失正會於中和斯為美善中也者無過不及是也和也者無乖無戾是也然中固不可廢和和亦不可離中如禮節樂和本然之體也”、“若韞塵想逐羶臭而摹故牘以貿聲是曰書奴賈虛譽以射利是曰書妖吾法中且擯棄之矣”(項穆,《書法雅言》,明);“用筆之法太輕則浮太重則躓到恰好處直當得意唐人妙處正在不輕不重之間重規疊矩而仍以風神之筆出之褚河南謂字里金生行間玉潤又云如錐畫沙如印印泥虞永興書如抽刀斷水顏魯公古釵股屋漏痕皆是善使筆鋒熨帖不陂故臻絕境不善學者非失之偏軟即失之生硬非失之淺率即失之重滯貌為古拙反入於頹靡托為強健又流於倔強未識用筆分寸無怪去古人日遠也”(周星蓮,《臨池管見》,清),等等。

總之,對於“中國書畫印”的表達手段的存形技巧的意圖與表達可以說是曆來就有以視覺性可比較認知性結果之歸屬的、“逸格、自然”的“中國傳統習得演化指紋造型始創性心印造化且形似自然的天成難得”作為其一般統一認識性最高境界。同時,同一最高境界也可以說即是對“中國書畫印”的表達手段進行個性化演化時的一般性統一追求的內涵要素,也是“中國書畫印”創作時的意圖與表達一致的意圖與表達的一般性統一追求的內涵要素。

“中國傳統習得演化指紋造型始創性心印造化且形似自然的天成難得”雖然可以說是屬於意識形態領域的統一性歸屬,但卻因其是以“有比較才能有鑒別”的認識與實踐的個體領悟度為基礎的視覺認知性結果之歸屬,因而當然存在其因人因時而有的分寸及差異之處。所以,對最高境界的“中國傳統習得演化指紋造型始創性心印造化且形似自然的天成難得”之個體認知性內涵可以說是“極其精微玄妙”的、是因其作者個性喜好的不同而意圖強調及側重分寸而有傾向性差異的內涵。然而,從“可接地氣”的“中國書畫印”的實際的大寫意創作角度來說,因為存形技巧境界的意圖與表達內涵即是由其作品所表達出的其作品被存留時的其筆者之身心狀態的內涵,所以,可以說注目於存形時的身心狀態是“中國書畫印”的實際大寫意創作時的基本着手處,至於所存留結果的“活線條鋒形墨色結搆形”是否“眼心相印”地達到了其作者本人所追求的“中國傳統習得演化指紋造型始創性心印造化且形似自然的天成難得”的最高境界則於存形后再行判定即可。因此,“中國書畫印”的大寫意創作可以說是,在“戰略上”是追求“中國傳統習得演化指紋造型始創性心印造化且形似自然的天成難得”之最高境界,在“戰術上”是存留作者的存形時身心狀態。

|

|

上頁

下頁 |

|

|

|

5-1, 5-2,

5-3,

5-4,

5-5,

5-6,

5-7,

5-8,

5-9,

5-10 |

|

|